|

|

|

前章までの技術で最低CG画像を作ることができるが,より画質を良くするには面の境界部での階段状のぎざぎざなどのエリアシングを除去することが望ましい。このエリアシングを除去する方法について説明する。 | |

| 6.1 アンチ・エリアシングとは

スクリーンは、512×512画素あるいは600×400画素のように有限個の画素で構成されている。したがって次の現象を生じる。

(1) スクリーンに多角形を表示させるとその境界は階段状のぎざぎざを生じる(図6.1(a)参照)。傾いた直線も同様に階段状になる。これをジャグ(jag)という。

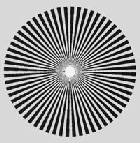

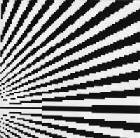

(a) (b) (2) 細長い線が周期的に並んだ縞模様が表示された場合モアレが生じる(図6.2(a)参照)。

(a) (b) 図6.2:エリアシングの例(中心部にモアレが見える) (3) 小さい物体あるいは細長い物体が表示されないことがある。 (4) ハイライト(物体で上で反射光のとくに強い箇所)やテクスチャーが部分的に欠如する。 (5) 動画の場合、面の境界が波打ち現象を示す。また、小さい物体が見え隠れする。 こうした現象を総称してエリアシング(aliasing)という。また、このエリアシングを取り除くことをアンチ・エリアシング(anti-aliasing)という。図6.1および6.2(b)にアンチエリアシング処理を施した例を示めす。

(a) (b) 図6.3:中心部の拡大図 図6.3は図6.2の一部を拡大したものである。図(b)で判るようにアンチエリアシングされたものは図形の境界部において中間色(この場合は、灰色)が与えられている。このため、境界での輝度差が目だたなくなり、境界がスムースと感じる。 物体が速く動く場合、例えばボールが筋を引いて写真に写る。このような現象は時間的なサンプリングの問題であるが、これを解決する方法をモーション・ブラー(motin blur)という。線分に対するアンチエリアシングと、面に対する方法はやや異なる。ここでは、面(3次元物体を含む)に対する方法について説明する。なお、線分については、幅を持った細長い面と考えることで処理することができる。 | |

前のページへ 前のページへ

| 次のページへ

|